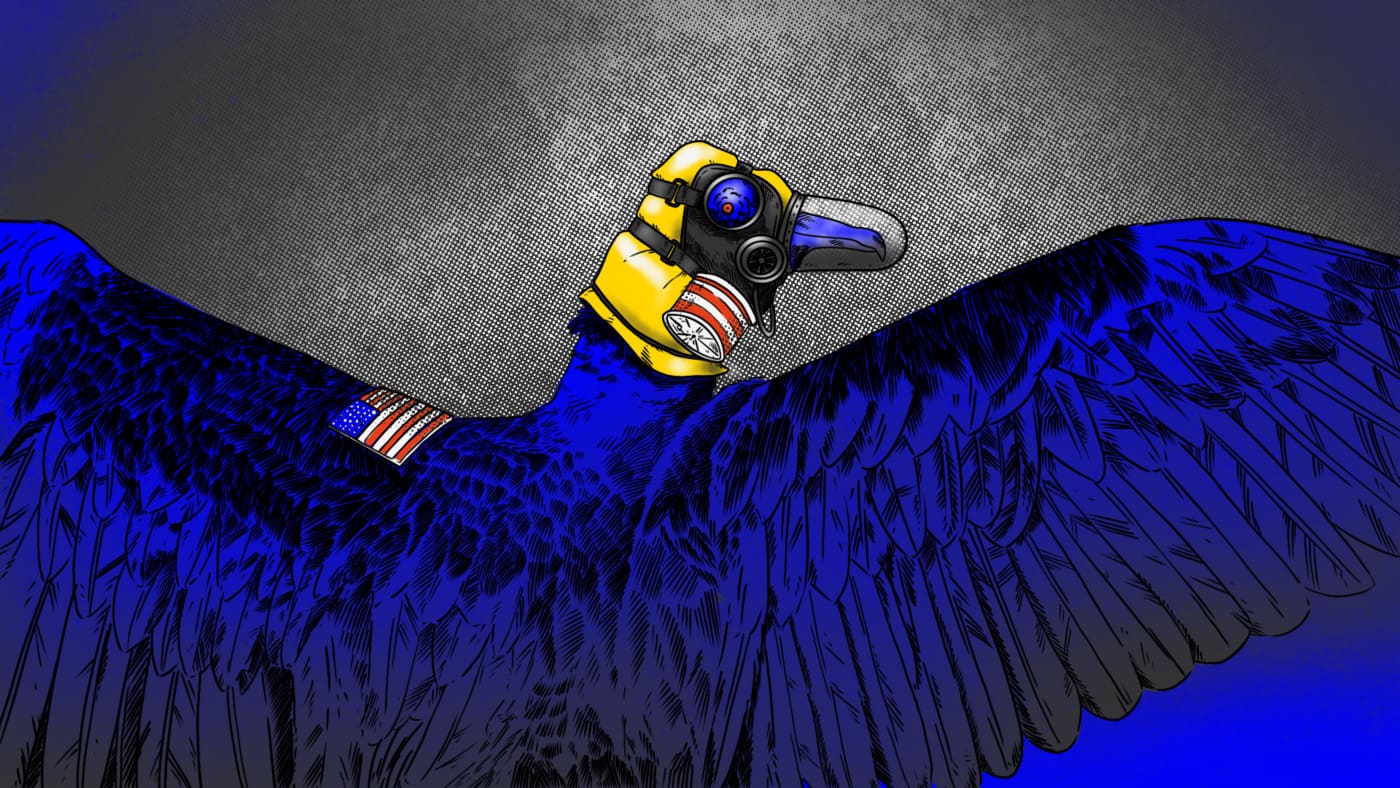

Aves infectadas com vírus teriam sido testadas pelos EUA como armas biológicas no Brasil

Sede da COP30, Belém virou laboratório norte-americano como possível esforço de combate no Vietnã durante a Guerra Fria

A historiadora Laura de Oliveira Sangiovanni estava em um subsolo de Washington, D.C., quando o ar começou a faltar. Na frente dela, o funcionário do Museu Nacional de História Natural Smithsonian Chris Milensky puxava com cuidado uma longa gaveta de metal. Dentro, centenas de aves amazônicas, perfeitamente empalhadas, repousavam em silêncio, entre elas o urubu-de-cabeça-preta. Milensky abriu outra gaveta. Eram muitas gavetas, que são parte da chamada reserva técnica do museu.

A cena era um pesadelo materializado que Oliveira não calculou ao entrar no local. A pesquisadora goiana sofre de ornitofobia, medo extremo de pássaros. “Já vi o suficiente, obrigada”, conseguiu dizer, em meio à crise. A ironia era brutal. O que levaria a pesquisadora justo àquele arquivo no maior complexo de museus e centros de pesquisa do mundo?

Por que isso importa?

- Pesquisa indica que interesse dos Estados Unidos no Brasil e na Amazônia não é um fenômeno recente e que falta de fiscalização em nosso território continental já pode ter contribuído para vulnerabilidades da população brasileira que sequer temos conhecimento até o momento.

As respostas, algumas ainda inéditas e contadas com exclusividade à Agência Pública, viriam em forma de mais perguntas. Os primeiros resultados descobertos por sua pesquisa histórica, que completou oito anos em 2025, vieram a público, sobretudo o acadêmico, com artigos e apresentações em congressos pelo Brasil. Entre os achados, a informação de que milhares de aves amazônicas podem ter se tornado peças de um projeto de testes virais dos EUA em solo brasileiro durante o período da Guerra Fria.

O enredo envolve a Guerra do Vietnã, o desenvolvimento de armas biológicas e Belém, cidade sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, numa história com conexões entre ornitologia e virologia.

Um passarinho que contou muito

Laura não imaginava que durante um almoço, enquanto tomava uma sopa de feijão, receberia uma dica que a levaria a uma trama com envolvimento do exército dos EUA em solo amazônico. “Esperava um brasileiro há tanto tempo”, disse Pamela Henson, diretora do Smithsonian, com um sorriso que Laura só compreenderia depois, no encontro das duas em 2017. A diretora, também historiadora, sabia o que estava prestes a desencadear. Henson foi direta. “Esse programa que você quer estudar”, disse, “é um dos mais polêmicos da história do Smithsonian”.

Em 2014, Henson havia publicado um texto na revista Acervo, do Arquivo Nacional no Brasil, convidando pesquisadores brasileiros a consultarem os arquivos do Smithsonian, que teria muita coisa sobre o país. O complexo reúne 19 museus, 7 centros de pesquisa, o Zoológico Nacional e um acervo de mais de 142 milhões de itens.

Foi assim que Oliveira, três anos depois, partiu aos Estados Unidos para seu pós-doutorado. A intenção era estudar a emergência do ambientalismo internacional a partir de dois projetos do Smithsonian para a Amazônia.

Durante seu mestrado, anos antes, a brasileira havia mergulhado na história da bioética a partir dos julgamentos dos médicos nazistas em Nuremberg, na Alemanha, no pós-segunda Guerra Mundial. No doutorado, investigou a atuação de uma agência federal norte-americana, a USIA, responsável pela propaganda anticomunista no Brasil durante a Guerra Fria. Seu objeto de análise foram as políticas editoriais, com ênfase na trajetória da Edições GRD.

Ali, diante da brasileira, Henson indicou um nome do Instituto Smithsonian que mudaria o rumo da pesquisa de Oliveira: o ornitólogo Philip Strong Humphrey. Entre 1963 e 1970, Humphrey coordenou um projeto de pesquisa em ilhas do Oceano Pacífico, o “Pacific Ocean Biological Survey Program (POBSP)”, que levou o cientista e o próprio instituto a serem acusados de encobrir testes de armas biológicas utilizando aves como vetores durante a Guerra Fria, a serviço do Exército estadunidense, em conexão direta o notório centro de guerra química e biológica Fort Detrick, no estado de Maryland. Como esperado, os EUA nunca confirmaram a informação.

O programa do Pacífico já havia sido objeto de pesquisa do historiador Roy Mcleod, autor do artigo “‘Estritamente para os pássaros’: ciência, as Forças Armadas e o Programa de Pesquisa Biológica do Oceano Pacífico do Smithsonian, 1963-1970”, publicado em 2001. Em 2023, seria publicada uma pesquisa mais densa sobre o tema no livro, “Ciência, segredo e o Smithsonian: a estranha história do Programa de Pesquisa Biológica do Oceano Pacífico”, de Ed Regis.

Os referidos autores mencionaram apenas timidamente um outro projeto análogo ao POBSP coordenado por Humphrey em Belém, quando milhares de aves amazônicas também teriam sido usadas sob a coordenação do ornitólogo em testes biológicos: o enigmático Projeto Ecológico Belém (Belém Ecological Project, ou BEP).

Uma revoada de D.C. até o Mocambo

O Projeto Ecológico Belém (Belem Ecological Project, ou BEP) era um programa desconhecido pela historiografia brasileira. Sob a fachada de estudo da natureza, a iniciativa pode também ter escondido uma operação militar dos EUA em plena Amazônia brasileira durante a ditadura militar (1964-1985).

Para entender o BEP, é preciso voltar ao outono de 1962. Philip Humphrey havia acabado de aceitar o cargo de curador de aves no Smithsonian, uma posição que outros cientistas mais prestigiados haviam recusado, por considerá-la uma “ciência fossilizada do século XIX”. Humphrey, então com 36 anos, no entanto, via uma oportunidade. “Foi isso que ele foi fazer lá. Ele foi ampliar a coleção da Smithsonian”, conta Laura de Oliveira. Pouco depois de sua contratação, no entanto, Humphrey receberia em seu escritório uma visita de oficiais do Exército dos EUA.

O governo John F. Kennedy, sob a gestão do Secretário de Defesa Robert McNamara, havia lançado o Projeto 112, um vasto programa de testes de armas químicas e biológicas. Os militares queriam a ajuda do Smithsonian para um projeto com aves no Pacífico. Humphrey, segundo seu próprio relato ao jornalista Philip Boffey, da revista Science, em fevereiro de 1969, não só concordou como sugeriu que o próprio Smithsonian abrigasse a operação.

Nesse momento, a ciência de coletar e catalogar pássaros se encontrou com a política de guerra estadunidense. Oliveira descobriu uma correspondência de Humphrey que mostra uma mudança abrupta nesse sentido. Se no início de 1962 seu interesse era puramente a ecologia, no final daquele ano, ao contatar a Fundação Rockefeller em busca de apoio para entrar no Brasil, o tema já era outro: virologia. Aves como vetores de vírus. A primeira carta que Humphrey enviou à Rockefeller, o documento que poderia elucidar essa transição, desapareceu misteriosamente dos arquivos. Só existe a resposta, que começa com uma introdução protocolar: “A respeito da sua correspondência enviada, sobre um financiamento para expedição na Amazônia…”.

Em 1963, quando Humphrey desembarcou em Belém pela primeira vez, o campo científico na região comportava instituições importantes, como o Museu Paraense Emílio Goeldi e o Instituto Evandro Chagas, que sediava um laboratório de vírus da Fundação Rockefeller, importante referência em estudos virais e saúde pública. Humphrey não estava começando do zero; ele estava se inserindo em uma rede pré-existente, usando-a aparentemente como cortina de fumaça para um projeto pouco transparente.

A correspondência entre Humphrey e os diretores do Laboratório de Vírus da Rockefeller, antes de desembarcar em Belém, indica um planejamento meticuloso. Ele chegou com bisturis, formol, armas de fogo e munição, tudo detalhado nos orçamentos que Oliveira encontrou décadas depois. Além disso, ele precisava de um taxidermista; precisava de redes para capturar aves no dossel florestal; e precisava de discrição.

Oliveira explica que a Rockefeller funcionava como uma vanguarda da política externa americana, oferecendo uma “blindagem” institucional e uma rede de contatos que facilitava a atuação de cientistas ligados a interesses estratégicos. Com financiamento do Instituto Smithsonian (com recursos que, em parte, advinham do Escritório de Pesquisa do Exército americano), uma área de floresta pertencente ao Ministério da Agricultura brasileiro foi demarcada em 1966 e batizada de Área de Pesquisas Ecológicas do Guamá (APEG). Naquela área, conhecida localmente como Mocambo, se consolidou o laboratório de testes de Humphrey entre 1967 e 1971.

O mistério de uma importação silenciosa

No período de vigência do projeto, segundo informação do banco de dados do Museu Nacional de História Natural, 4.426 aves brasileiras foram enviadas para o acervo do Smithsonian nos EUA, abrigadas nas gavetas de reserva técnica que causaram pânico na historiadora anos mais tarde. Desse total, 2.895 vieram do Pará, sendo 90% de toda a coleção de aves brasileiras do museu formada nesse período do BEP.

A investigação da historiadora brasileira não encontrou nenhum registro da saída das quase cinco mil aves na alfândega de Belém, nem autorização do Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil (CFE), o órgão que deveria controlar esse tipo de atividade à época. Havia um fundo da alfândega de Belém no Arquivo Nacional. Oliveira procurou. Nada. O projeto simplesmente não aparecia.

Também não foram localizados registros do BEP na documentação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), nem do Serviço Nacional de Informações (SNI). Como um projeto desse porte, com financiamento estrangeiro, pôde operar por oito anos sem deixar rastros na burocracia brasileira?

A resposta, para Oliveira, pode estar na blindagem institucional. O projeto funcionava dentro do Instituto Evandro Chagas, que já abrigava o laboratório da Rockefeller. A Fundação tinha uma longa história no Brasil, com parcerias estabelecidas desde 1916. Humphrey não precisou pedir autorização ao governo brasileiro. Ele entrou pela porta da frente, sob o guarda-chuva da Rockefeller.

Na documentação pesquisada há evidências de que o mesmo tipo de teste em Belém foi realizado em partes do Havaí além de locais como Line, Phoenix, Tokelau, Gilbert, Marshall, Baker, French Frigate Shoal e Sand, no Atol Johnson — um território dos Estados Unidos conhecido por testes de armas nucleares, depósitos de armas químicas e incineradores.

Os pássaros eram capturados, inoculados com vírus, monitorados, mortos (possivelmente a tiros – os orçamentos de Humphrey incluíam verbas para armas e munição), taxidermizados e enviados para Washington. Formalmente, o BEP tinha como objetivo identificar as condições ambientais do delta amazônico, nas imediações de Belém, e o impacto da ação humana na região. Na prática, dedicou-se ao estudo sobre distribuição ecológica, diversidade, rotas de voo e relações entre arbovírus e aves.

O ornitólogo brasileiro Fernando Novaes, do Museu Goeldi, chegou a coordenar o projeto por um mês em 1963 e seus relatórios mostram colaboração com o laboratório de vírus da Fundação Rockefeller até o início dos anos 1970. Até então, não há evidências de que ele ou outros brasileiros soubessem do acordo militar de Humphrey e das verdadeiras intenções do projeto.

Em 1965, um jovem assistente se juntou à equipe: Thomas Lovejoy, que décadas depois se tornaria um dos ambientalistas mais famosos do mundo. Lovejoy foi responsável pela instalação das redes mistas no dossel florestal, a técnica que permitia capturar as aves em pleno voo. Em entrevista à revista Pesquisa Fapesp, em 2015, Lovejoy negou qualquer envolvimento com os testes virais, afirmando ter se dedicado apenas à “ecologia de aves” e que entregou “todos os dados virais e epidemiológicos ao Laboratório de Vírus em Belém”.

Mesmo sem evidências de que soubesse da movimentação dos EUA, o golpe militar de 1964 no Brasil, longe de ser um obstáculo, parece ter sido uma bênção para o projeto. Enquanto Humphrey, nos períodos em que estava em Washington, mostrava-se preocupado com a instabilidade política, seu colega em Belém, o virologista Robert Shope – que passara três anos em treinamento em Fort Detrick antes de ir para a Amazônia –, respondeu em uma carta: “A situação política tem sido extremamente interessante, mas até agora em nada impediu o nosso trabalho. Acredito que o atual regime representa uma certa estabilidade que deverá ser favorável”.

Vírus, bactérias e uma admissão silenciada por 20 anos

Quando o caso do Projeto do Pacífico veio à tona na imprensa americana, sobretudo em denúncias da revista Scientific Research e reportagens na NBC, pouco se falou do Projeto Belém.

Em 1968 e 1969, reportagens na imprensa estadunidense, incluindo a prestigiosa revista Science, trataram das supostas conexões do Smithsonian com a guerra biológica, no contexto do crescente repúdio à Guerra do Vietnã.

Cientistas proeminentes escreveram cartas indignadas à publicação. Um desses cientistas, Stephen Jay Gould, biólogo de Harvard, escreveu na Science: “Ninguém pode ser tão ingênuo a ponto de pensar que um projeto secreto financiado pelo Exército e administrado por Fort Detrick tenha sido financiado por seus patrocinadores em nome da pura pesquisa”. Outra correspondência, enviada pelo leitor George Wright ao presidente Lyndon Johnson, dizia: “Você, como presidente dos Estados Unidos, obedeceu aos interesses militares nas relações internacionais e, nesse processo, causou muitos danos ao seu país e a outros seres humanos neste planeta. Você falhou. Eu rezo por você”.

As reportagens provocaram forte impacto político e reações adversas ao Smithsonian, que, sentindo a pressão, negou as acusações. Curiosamente, Humphrey já estava oficialmente afastado do instituto desde 1967, embora ele tenha permanecido coordenando os projetos à distância até 1971 a partir de seu novo posto na Universidade do Kansas.

O silêncio de Humphrey se instalou por mais de uma década, até que, em 1985, o jornalista Ted Gup, do Washington Post, publicou a reportagem “O Segredo do Smithsonian — por que um estudo inocente com pássaros foi direto para especialistas em guerra biológica em Fort Detrick”. Gup escreveu que o programa, embora não fosse secreto, mantinha atividades sigilosas e encobria testes de armas biológicas usando pássaros como vetores. Os protótipos desenvolvidos por meio desses experimentos foram enviados para Fort Detrick, apurou o jornalista.

A pesquisa com aves, tanto no Pacífico quanto em Belém, envolveria ao menos dois tipos de agentes biológicos: o vírus da Encefalite Equina Venezuelana (VEE) e a bactéria da Febre Q, relacionada à bactéria Coxiella burnetii.

O VEE é uma doença viral transmitida por mosquitos que geralmente afeta cavalos e humanos, podendo causar febre, convulsões e morte em animais. Aves silvestres são reservatórios naturais do vírus, enquanto os mosquitos atuam como vetores. A transmissão para humanos ocorre pelo contato ou pelas picadas de insetos infectados.

No caso da Febre Q, a doença bacteriana é transmitida por inalação de poeira contaminada, afetando humanos e animais. Em humanos, a infecção geralmente causa sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, dor de cabeça, calafrios e tosse seca. Sem cuidados, a doença pode evoluir para uma forma crônica grave, que requer tratamento prolongado com antibióticos e pode afetar o coração.

Na entrevista ao jornalista do Post, Humphrey, enfim, admitiu os testes no Pacífico. Disse que eram pesquisas “defensivas”, feitas no “interesse nacional”, e concluiu com uma frase que ecoa a banalidade do mal: “Armas biológicas são um fato da vida”, embora o ornitólogo alegasse não concordar com seu uso. O projeto Belém não foi mencionado.

O quebra-cabeças Belém

Diante da ausência de documentos que comprovem explicitamente os testes de armas biológicas – o que seria esperado em operações sigilosas –, a historiadora Laura de Oliveira cruzou correspondências trocadas entre os cientistas, relatórios de projetos, diários e outros fragmentos, a partir de pesquisa nos arquivos do Instituto Smithsonian, em Washington, da Fundação Rockefeller, em Nova York, do Instituto Evandro Chagas, do Museu Emílio Goeldi e da Embrapa, em Belém.

Ainda sem “prova cabal”, ela defende o método histórico e a narrativa historiográfica baseada em vestígios, interpretação e no cruzamento de fontes para apontar que a capital paraense teria sido laboratório americano de testes com aves como vetores de armas biológicas.

Oliveira leciona história na Universidade de Brasília (UnB) e continua em busca de respostas: Houve surtos epidemiológicos nas comunidades próximas a Belém? As técnicas foram aplicadas no Vietnã? E como, afinal, 4.426 aves mortas brasileiras puderam cruzar o oceano e terminar em gavetas de metal, sem que, aparentemente, o governo brasileiro tomasse conhecimento?

A professora planeja voltar a Belém para vasculhar as hemerotecas em busca de registros de epidemias nos anos 1960. Quer saber se o projeto deixou marcas não apenas nos arquivos, mas nos corpos das pessoas que viviam perto de Mocambo.

Enquanto isso, no sexto andar do Museu Nacional de História Natural em Washington D.C., algumas das aves amazônicas capturadas por Humphrey estão em exposição, em vitrines iluminadas, sob o sol estilizado do logotipo da instituição. Visitantes passam, tiram fotos, admiram as cores. Não sabem que aqueles pássaros brasileiros, um dia, podem ter sido testados como vetores de armas biológicas. Nos corredores da Smithsonian, o silêncio das aves guarda respostas.